Methoden zur Überwindung

(bild-)sprachlicher Diskriminierung

Worum geht’s?

Rassismus, Ableismus und Sexismus sind Bestandteile der alltäglichen (Bild-)Sprache. Bedenkenlos werden diskriminierende Bezeichnungen verwendet und nicht repräsentative Grafiken oder Fotografien genutzt. Diese erzeugen eine Hierarchie zwischen Menschen, unterdrücken sie oder sprechen ihnen die Individualität ab. Für die Erstellung inklusiver und antidiskriminierender Medienprodukte ist somit ein sensibler Sprach- und Bildgebrauch unumgänglich.

Diese Seite enthält aus Erklärungsgründen diskriminierende und kritische Vokabeln, welche in eckigen Klammern [ ] gekennzeichnet werden.

Reflektierte Wortwahl

Das Hinterfragen der eigenen Wortwahl und des Kontexts ist essenziell für eine inklusive Sprache. Ableistische, rassistische und sexistische Formulierungen und Vokabeln dürfen keine Anwendung in Medien finden. Weiterhin sollte der Ursprung von Begriffen hinterfragt werden, da es eine Vielzahl von Wörtern gibt, die durch den Kolonialismus oder durch den Nationalsozialismus geprägt sind. Auch die Verwendung von Staat-, Länder- und Stadtnamen sollte bezüglich der Herkunft reflektiert werden, da durch diese Abhängigkeiten symbolisiert werden können. Hierbei hilft die Transliteration oder die Transkription der ursprünglichen Namen. Konkrete Beispiele findest du hier:

Die veraltete Schreibweise »[Kiew]« ist das Ergebnis einer Transkription aus dem russischen »Киев« – ein Überbleibsel aus Zeiten der Sowjetunion. Diese Übersetzung stellt die Hauptstadt der Ukraine in Abhängigkeit zu Russland. Die korrekte Transkription aus dem ukrainischen »Київ« lautet »Kyjiw«. Bei der Transkription werden sprachliche Ausdrücke auf Basis ihrer Aussprache in ein anderes Schriftsystem übersetzt. Für die alltägliche Nutzung ist diese Art der Übersetzung ausreichend, im wissenschaftlichen Kontext sollte bevorzugt die Transliteration, also die schriftbasierte, buchstabengetreue, bei Bedarf wieder umkehrbare Umsetzung eines Wortes genutzt werden. Im Falle der ukrainischen Hauptstadt entsteht dann die Schreibweise »Kyjiv«. Die Transliteration arbeitet im Kontrast zur Transkription nicht mit Auslassungen und Vereinfachungen und erreicht deshalb eine höhere Genauigkeit

Wenn »schwul« als sexualisierte Beleidigung eingesetzt wird, werden damit alle homosexuellen Menschen herabgewürdigt. Die sexuelle Orientierung wird also negativ konnotiert. Bei dem Begriff »[Transe]«, welches seinen Ursprung bei transsexuellen Personen findet, geschieht dasselbe. Einer Minderheit wird die Ernsthaftigkeit entzogen, weil das abkürzende Wort als Beleidigung eingesetzt wird. Dies sind nur zwei Beispiele, welche für das Thema sensibilisieren sollen.

Interessant zu reflektieren ist auch, dass die deutsche Sprache bei näherer Betrachtung sexistisch geprägt ist. Männliche Vokabeln wie beispielsweise »Mannschaft«, »jedermann« oder »man« besitzen den Wortstamm »Mann«, obwohl die Wörter geschlechterneutral verwendet werden sollen. Ein tatsächlich neutrales Wort für »Mannschaft« wäre »Team«. Anstelle von »jedermann« kann die Vokabel »alle« genutzt werden.

Vermieden werden sollten auch geschlechtsbezogene Wörter wie »[zickig]« oder »[Schlampe]«. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass das beschriebene Verhalten unterschiedliche Vokabeln je nach Geschlecht der Person bekommt. Bei männlichen Personen würde das »[zickige]« Verhalten vielleicht als »durchsetzungsfähig« beschrieben werden. Eine männliche »[Schlampe]« wird eventuell als Frauenheld gefeiert. So entstehen geschlechterspezifischen Sprachcodes, also Adjektive oder Nomen, welche primär einem bestimmten Geschlecht zugeschrieben werden. Diese sollten vermieden werden.

Alltäglicher Ableismus, also Hass gegen behinderte Menschen, findet oft in Form von Metaphern wie »Sie ist emotional [verkrüppelt].« oder Witzen und Euphemismen wie beispielsweise »Er ist [andersartig begabt].« im Gespräch Anwendung. Auch Demütigungen entstehen oftmals aus Ableismus. So wird »[Spast]« als universelle Beleidigung verwendet. Der Ursprung des Wortes stammt von einer ernst zu nehmenden Krankheit, der Zerebralparese, welche mit der flapsigen Nutzung in die Lächerlichkeit gezogen wird.

Bei einigen Vokabeln kommt es auf den Kontext an, in dem sie genutzt werden. In bestimmten Konstrukten sind sie harmlos, in anderen respektlos. Die als Beleidigung gemeinte Frage »[Bist du behindert?]« gegenüber nicht-behinderter Menschen diffamiert behinderte Personen. Im Kontext dieser gilt das Wort »behindert« als korrekt, doch bei einer Zweckentfremdung verliert die Bezeichnung an Neutralität.

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde eine Vielzahl von Wörtern erschaffen oder neu besetzt. Vokabeln wie »[ausmerzen]«, »[entartet]« und »[Endlösung]« sind nur einige Beispiele. Diese Begriffe sind mit ideologischer und propagandistischer Rhetorik des Nationalsozialismus aufgeladen. Sie werden mit jener Politik und den Gräueltaten der Vergangenheit in Verbindung gebracht und diskriminieren dementsprechend vor allem Menschen, welche jüdischen Glaubens oder behindert sind. Das Wort »[ausmerzen]« hat seinen Ursprung mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Landwirtschaft. Es wurde vor der Machtergreifung Hitlers für die Umschreibung des Aussortierens von schwachen oder zur Zucht unbrauchbaren Schafe genutzt. Um 1900 wurde das Wort erstmals in einem anderen Kontext, der sogenannten Rassenhygiene verwendet. Hierbei ging es um denselben Prozess der Auslese bei Menschen. Der Begriff »[entartet]« beschrieb ab 1930 Kunstwerke, die nicht zur nationalsozialistischen Ideologie passten. Sie erfüllten nicht das propagierte Menschenbild. Ursprünglich stammte der Begriff aus der Rassenlehre des Nationalsozialismus und beschrieb behinderte Menschen. Vokabeln wie diese sollten in heutigen Medienprodukten keine Anwendung finden.

Wörter wie »Aktion«, »Betreuung« oder »Sonderbehandlung« wurden im Nationalsozialismus ebenfalls als zentrale Termini genutzt. Wenn von »[Aktionen gegen Juden]« die Rede war, ging es um Tötung. Der Begriff »Betreuung« wurde synonym für die Ermordung von behinderten Menschen verwendet. Der Massenmord an jüdischen Menschen in Konzentrationslagern wurde als »Sonderbehandlung« betitelt. Heutzutage denken Menschen bei der Nutzung dieser Begriffe nicht mehr an die Ermordung von jüdischen oder behinderten Personen, sondern an die semantischen Bedeutungen der Worte. Sie sind nicht wegzudenken aus dem heutigen aktiven Wortschatz, haben trotz ihrer Vergangenheit ihre Unbefangenheit zurückgewonnen und wurden umgewertet.

Trotzdem ist das Wissen um die Vergangenheit der Begriffe lohnend, um sie in einem kritischen Kontext, beispielsweise einer Berichterstattung über Krieg, zu vermeiden. Es kann nicht vorausgesetzt werden, über jedes geschichtliche Ereignis informiert zu sein, doch das Auseinandersetzen mit dem eigenen Sprachgebrauch und der Herkunft der genutzten Wörter bildet einen wichtigen Teil von inklusiver Sprache.

Gendersensible Sprache

In der deutschen Sprache soll das »generische Maskulinum« geschlechtsneutral fungieren. Dies bedeutet, dass wenn von »Gestaltern« die Rede ist, bei Zuhörenden die Assoziation von gestaltenden Personen aller Geschlechter entstehen soll.

Dass dies nicht der Fall ist, zeigen verschiedene Studien. Eine dieser Studien beschäftigt sich mit der kindlichen Wahrnehmung von Berufsbezeichnungen. Sie wurde 2015 von D. Vervecken und B. Hannover durchgeführt. Zwei Gruppen von deutschen und belgischen Kindern wurden verschiedene Berufsbezeichnungen präsentiert. Einmal nur in der männlichen Variante und bei der zweiten Gruppe in Doppelform, also sowohl in der weiblichen als auch in der männlichen Variante. Sowohl Jungen als auch Mädchen trauten sich bei der Doppelform viel eher die Ergreifung von typisch-männlichen Berufen zu als bei der ausschließlichen Nennung der männlichen Pluralform.

Ein ähnliches Ergebnis erzielte ein Experiment aus dem Jahr 2011 von J. Friesen und D. Gaucher, welches die Beeinflussung auf Bewerbungen durch geschlechtsspezifische Konnotationen in Ausschreibungen untersuchte. Hierbei kam heraus, dass die maskuline Formulierung einer Stellenausschreibung dazu führt, dass weniger Frauen sich auf die offenen Positionen bewerben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das generische Maskulinum seinen Anspruch, Menschen aller Geschlechter anzusprechen, nicht erfüllen kann.

Die verschiedenen Formen der gendersensiblen Sprache sind Versuche, alle Geschlechter anzusprechen, um stereotypische Rollenbilder aufzuheben und um die Sichtbarkeit aller Geschlechter im Sprachgebrauch zu gewährleisten.

Diese Website bietet ein Wörterbuch für gendersenible Sprache an:

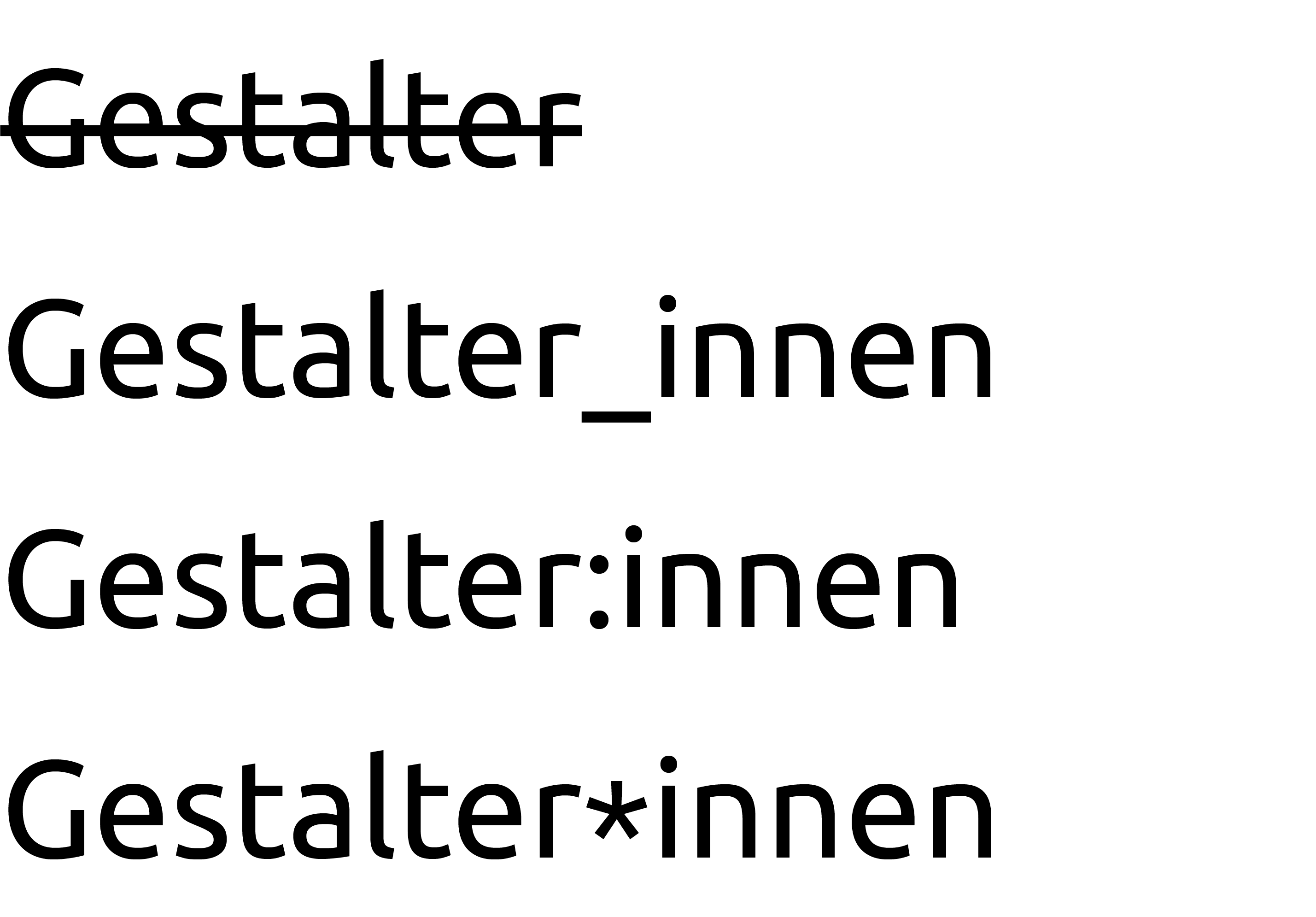

Im Folgenden werden anhand des Wortes »Gestalter«, hier zunächst im generischen Maskulinum, die gängigen Varianten geschlechtersensibler Sprache verglichen. Einige Formen widmen sich ausschließlich der Sichtbarmachung von Frauen neben Männern, vernachlässigen also all diejenigen, welche nicht in das binäre Geschlechtssystem passen. Zu den binären Varianten der geschlechtersensiblen Sprache gehören die Doppelnennung »Gestalterinnen und Gestalter«, das Binnen-I »GestalterInnen«, das Einklammern »Gestalter(innen)« und der Schrägstrich »Gestalter/-innen«. Gesprochen werden die Varianten wie die Doppelnennung, da alle genannten Formen Abkürzungen darstellen. Durch die fehlende Ansprache der diversen und intersexuellen Personen können die binären Formen nicht als valide Varianten der gendersensiblen Sprache betrachtet werden.

Als unproblematischste Form der gendersensiblen Sprache zählt die Substantivierung von Adjektiven »Die Gestaltenden«. Eine andere Möglichkeit entsteht durch die Nutzung von Symbolen innerhalb des Wortes. Gesprochen werden diese einheitlich als Glottisschlag, also einer kurzen Lücke. Konkrete Beispiele sind der Asterisk »Gestalter*innen« und der sogenannte Gender-Gap mittels Unterstrich »Gestalter_innen«. Das Symbol soll metaphorisch für alle Menschen stehen, die sich mit keinem Geschlecht identifizieren oder sich zwischen den Geschlechtern ansiedeln. Es macht buchstäblich Platz innerhalb des Wortes für die Sichtbarmachung einer geschlechtlichen Vielfalt. Der Asterisk besitzt weiterhin die Metaphorik des sternförmigen Geschlechter-Spektrums, was in alle Richtungen ausstrahlt. Beide Formen stammen direkt aus der queeren Community im Kontrast zu allen anderen hier beschriebenen Varianten. Der Asterisk wird von dem Deutschen Blinden- und Sehbehinderten Verein als sinnvollste Variante der gendersensiblen Sprache für sehbehinderte Menschen eingestuft. Um den Lesefluss weiterhin zu verbessern kann der Asterisk mittig auf die x-Höhe der Buchstaben gebracht werden. So wird der Rhythmus des Weißraums verbessert.

Ein weiteres Zeichen, was immer mehr an Beliebtheit gewinnt, ist der Doppelpunkt »Gestalter:innen«. Die Symbolik der zwei Punkte wird von Kritiker*innen nicht als Platzhalter für Menschen außerhalb des binären Systems verstanden.

Neben diesen gängigen Varianten der gendersensiblen Sprache existieren noch weitere Ansätze, welche bisher jedoch keine nennenswerte Unterstützung erfahren. Auch unter den genannten Formen gibt es keine, die sich zum jetzigen Stand durchgesetzt hat.

Die weibliche Form wird in der deutschen Sprache meist aus der männlichen Form abgeleitet, beispielsweise durch das Anhängen von -in. Dieser Vorgang wird »Movierung« oder »Sexus Differenzierung« genannt.

Einige Sprachwissenschaftler*innen schlagen vor, Movierung als Lösungsansatz für die gendersensible Sprache komplett zu streichen. Aus mehreren Gründen kann dies nicht funktionieren: Prinzipiell wird in der deutschen Sprache zwischen dem Genus und dem Sexus unterschieden. Das Genus beschreibt das Geschlecht des Artikels, nicht jedoch den Sexus, also das soziale oder biologische Geschlecht des Nomens . Bei Bezeichnungen für Menschen, unabhängig von movierten Bezeichnungen fällt allerdings auf, dass das Genus bis auf wenige Ausnahmen dem Sexus entspricht. Es sind beispielsweise »die Frau«, »der Bruder« und »die Mutter«. Ausnahmen wie »das Mädchen« sind historisch zu erklären. Der Ursprung von »Mädchen« liegt bei »die Magd«, bei welcher das Genus wieder dem Sexus entspricht. Verniedlichungen und abwertende Muster werden im deutschen mit einem neutralen Artikel versehen. Das Streichen der Movierung würde aus der Verknüpfung von Genus und Sexus nicht funktionieren. Viel eher spricht die Verbindung für die Nutzung der gendersensiblen Sprache.

Kritik: »Sprache hat keine Macht, deswegen ist gendersensible Sprache unnötig.«

Sprache konstruiert die Wirklichkeit und beeinflusst das Denken. Dies besagt die »Sapir-Whorf-Hypothese« oder auch die linguistische Relativitätstheorie, welche durch die oben genannten Studien gestützt wird.

Kritik: »Sprache verändert sich nicht.«

Sprache passt sich immer der Gesellschaft und dem Zeitgeist an. Früher waren Wörter wie beispielsweise »Aktion« oder »Betreuung« mit Nationalsozialistischem Gedankengut besetzt, doch heute sind sie umgewertet. Anglizismen bereichern die deutsche Sprache und ergänzen sie. Dies sind nur zwei Beispiele für viele andere deutliche Anzeichen, dass sich Sprache im stetigen Wandel befindet.

Kritik: »Gesprochene Lücken sind unnatürlich.«

Der Glottisschlag, also die gesprochene Lücke, existiert seit jeher in der deutschen Sprache. Wörter wie »vereinbaren« oder »Spiegelei« sind Beispiele.

Kritik: »Durch gendersensible Sprache entsteht eine falsche Grammatik.«

Ja, Wörter wie »Ärzt*in« sind grammatikalisch falsch.

Kritik: »Gendersensible Sprache ist kompliziert.«

Wenn auf die Neutralisierung verzichtet wird und viele Personenbezeichnungen genutzt werden, können komplizierte Sätze entstehen.

Kritik: »Es ist unklar, was mit eingedeutschten Wörtern passiert.«

Aus »Star« kann »Star*in« werden, aus »Follower« kann »Follower*in« werden. Die Begriffe könnten jedoch auch inhärent generisch verwendet werden wie »Person« oder »Mensch«. Hier gibt es bisher keine Einigung.

Kritik: »Gendersensible Sprache ist nicht barrierefrei.«

Das ist wahr. Aufgrund der Uneinigkeit über die beste Variante der gendersensiblen Sprache sprechen Screenreader bisher nicht standardmäßig mit Glottisschlag. Über manuelle Anpassungen kann jedoch jedes beliebige Symbol als Lücke vorgelesen werden.

Kritik: »Gendersensible Sprache ist nicht Suchmaschinen-freundlich.«

Das Suchverhalten der Nutzer*innen und auch die Algorithmen der Suchmaschinen sind bisher nicht auf gendersensible Sprache angepasst. Dies würde sich durch eine Einigung auf eine einheitliche Variante verbessern.

Individualisierung

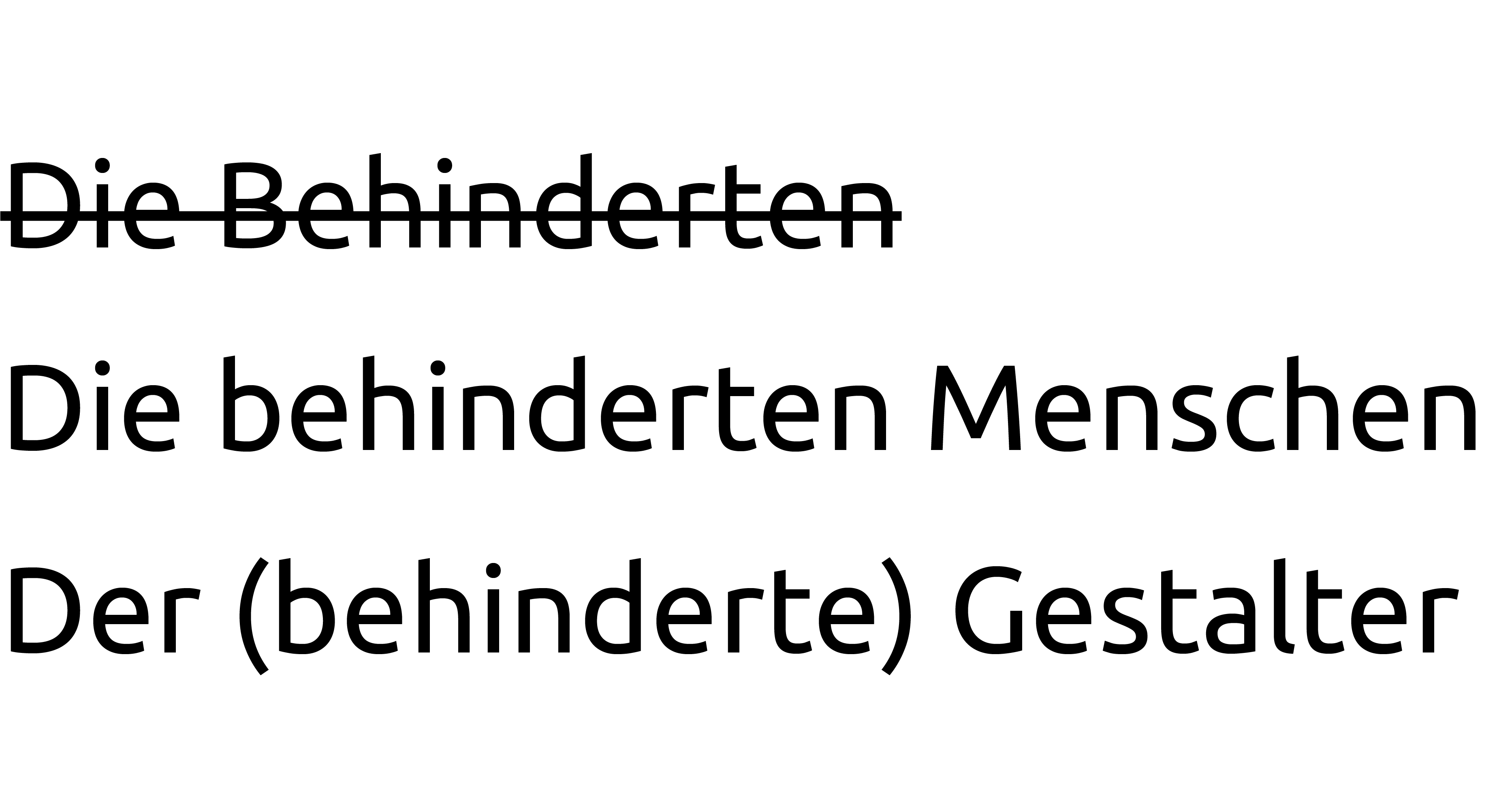

Individualität sollte kein Privileg sein, wird in der Benennung von Personengruppen jedoch häufig zu solchem. Wenn Gruppen von Menschen verallgemeinert und kollektiviert werden, ist die Rede von sogenannten »Kollektivnamen«. Damit sind Gruppenbezeichnungen wie »[Die Kopftuchträgerinnen]« oder »[die Behinderten]« gemeint. Kollektivnamen legen die Bürde der Repräsentation auf: Anhand einer Person wird versucht, alle anderen zu verstehen.

Deswegen sollte die Benennung des Merkmals, wenn es wirklich notwenig ist, nur adjektivistisch Anwendung finden. Es sollte demnach beispielsweise von »dem behinderten Gärtner« die Rede sein.

Selbstbezeichnungen

Die Unterscheidung und Sichtbarmachung von Fremd- und Selbstbezeichnungen ist ein wichtiger Teil sensibler Sprache. Alle Menschen haben das Recht, selbst über ihre Benennung zu entscheiden. Die folgenden Beispiele dienen zur Orientierung, die individuelle Selbstbezeichnung eines Individuums hat jedoch stets Vorrang vor der Selbstbezeichnung von Gruppen.

Eine bekannte Fremdbezeichnung ist das N-Wort, welches zum jetzigen Zeitpunkt nur noch selten benutzt wird und aus der Alltagssprache fast gänzlich entschwunden ist. Aus diesem Grund wird auch hier auf die Reproduktion des Wortes verzichtet. An diesem Begriff hängen zusammengesetzte Wörter wie die veraltete Bezeichnung für sogenannte »Schokoküsse«. Das N-Wort ist geschichtlich geprägt und wurde und wird despektierlich eingesetzt. Das Wort wurde während der europäischen Expansion erfunden, um alle südlich der Sahara lebenden afrikanischen Menschen zu kategorisieren. Versklavung sowie Kolonialisierung schwingen bei dem Gebrauch der Bezeichnung mit. Die Bevölkerungsgruppe selbst bezeichnet sich als »Schwarze Menschen«. Um typografisch zu verdeutlichen, dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt, und nicht etwa um die Farbe der Haut, wird der Begriff großgeschrieben.

Umsichtige Bildsprache

Neben einem sensiblen Sprachgebrauch ist ein bedachter Einsatz von Fotografien, Grafiken und Bewegtbild bei der Erstellung inklusiver Medieninhalte wichtig.

Bei dieser Thematik ist es immer von Bedeutung, den Kontext zu erfassen. Welche Realität soll abgebildet werden? Wenn von männlichen Hockeyspielern die Sprache ist, kann problemlos eine Fotografie verwendet werden, die eine reine Männergruppe präsentiert. Wenn jedoch Hockey im Allgemeinen das Thema ist, sollte bewusst eine diverse Gruppe an Hockeyspieler*innen gezeigt werden. Bei der Produktion von historischen Filmen aus England müssen keine Schwarzen Personen eingebunden werden. Bei einem Film, welcher im jetzigen Amerika spielt, ist das Zeigen von Schwarzen Menschen aus repräsentativen Zwecken jedoch wichtig und unabdinglich. Genauso ist das Normalisieren von Behinderungen in Stand- sowie Bewegtbild von Nöten, um das »Normal« in der Gesellschaft an die echten Gegebenheiten und Individuen anzupassen.

Eine gute Quelle für diverse Stockfotos gibt es hier:

Allcodesarebeautiful: Diverse Stockfotos

Grundsätzlich können sechs Prinzipien verfolgt werden, um eine inklusive Bildsprache zu erreichen:

Männer sollten nicht häufiger als Personen anderer Geschlechter abgebildet werden. Auch wenn Berühmtheiten, Führungspositionen und Ikonen bebildert werden, sollten weibliche Vertreterinnen beachtet und visualisiert werden. Verschiedene Hautfarben, Behinderungen und Körperformen sollte ebenfalls in einem angemessenen Verhältnis bebildert werden.

Hierarchien sollten in der Bildsprache vermieden werden, außer sie sind kontextbedingt sinnvoll. Eine stereotypische Darbietung der Geschlechter sollte bezüglich der Farbgebung und ebenfalls im Zusammenhang mit der Mimik und dem Beruf oder Hobby nicht bedient werden. Somit sollte auch eine Darstellung des passiven oder schwachen Geschlechtes unterlassen werden sowie eine sexualisierte Darstellung. Auch das stereotypische Aufzeigen von Behinderung durch eine Person im Rollstuhl ist nicht ideal, da es vielfältige Arten von Behinderungen gibt. Häufig wird bei diesem Motiv auch auf Fotografien von nicht-behinderten Personen in einem Rollstuhl zurückgegriffen, was nicht authentisch ist.

Es sollte stets das Bild einer heterogenen, diversen Gesellschaft abgebildet werden. Behinderte Personen und Menschen unterschiedlicher Hautfarben, Größen, Sexualitäten und Geschlechter sollten, wenn der Kontext es nicht aktiv verwehrt, dargestellt werden. Die Diversität muss nicht Thema des Mediums sein, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Viel eher ist es andersherum: Wenn Behinderungen, unterschiedliche Hautfarben und Geschlechter gezeigt, aber nicht thematisiert werden, wird das Abbild einer diversen Gesellschaft normalisiert.

Die Aussage bleibt weniger konkret wenn Personen, Farben und Situationen abstrakt illustrativ dargestellt werden. Dadurch können sich verschiedenste Menschen mit dem Gezeigten identifizieren und eine breite Zielgruppe wird bedient. Fotografien sind dagegen realistisch, wodurch inhaltlich meist eine geringere Menge an Personen angesprochen wird.

Für Menschen, die schlecht oder gar nicht lesen können, bieten Icons eine gute Orientierung und vereinfachen die Nutzung von Medien. Auch für fremdsprachige Menschen können Icons einen Mehrwert gewährleisten, doch hier muss beachtet werden, dass nicht alle Symbole universell verständlich sind und überall dieselbe Bedeutung haben.

Neben den Methoden zur Stärkung der Repräsentation in Bildwelten gibt es einen weiteren gestalterischen Ansatz, der stets mitgedacht werden sollte: Blitzendes, flackerndes und blinkendes Bewegtbild kann bei Menschen mit Fotosensibilität Schwindel und Kopfschmerzen verursachen. Schlimmstenfalls können epileptische Anfälle ausgelöst werden. Dementsprechend sollte bei betroffenem Bewegtbild stets ein Hinweis präsentiert werden.