Methoden zur Überwindung visueller Barrieren

Worum geht’s?

Das Leben ist geprägt von visuellen Medien und Eindrücken. Fernseher und Smartphones sind laut dem »media activity guide 2021« der Seven.One Entertainment Group die beliebtesten Medien in Deutschland und werden am meisten genutzt. Doch wie können blinde Menschen und Personen mit Sehbehinderungen, Farbfehlsichtigkeit oder Farbenblindheit teilhaben?

Auf dieser Seite lernst Du Methoden und Tools kennen, um visuelle Barrieren abzubauen!

Blinde Menschen oder Menschen mit Verlust beider Augen

Menschen mit starker Sehbehinderung

Menschen mit leichter Sehbehinderung

…lebten 2019 laut der »Schwerbehindertenstatistik« von dem Statistischem Bundesamt in Deutschland. Von den tatsächlichen Gegebenheiten weichen diese Zahlen laut dem deutschen Blinden- und Sehbehinderten Verein ab – in der Statistik wurden ausschließlich Menschen mit einem offiziellen Schwerbehindertenausweis gezählt, doch Sehbehinderungen und Blindheit sind nicht meldepflichtig, während Farbenblindheit und Farbfehlsichtigkeiten nicht als Behinderungen gelten. Die Angaben können demnach als gesicherte untere Grenze gewertet werden.

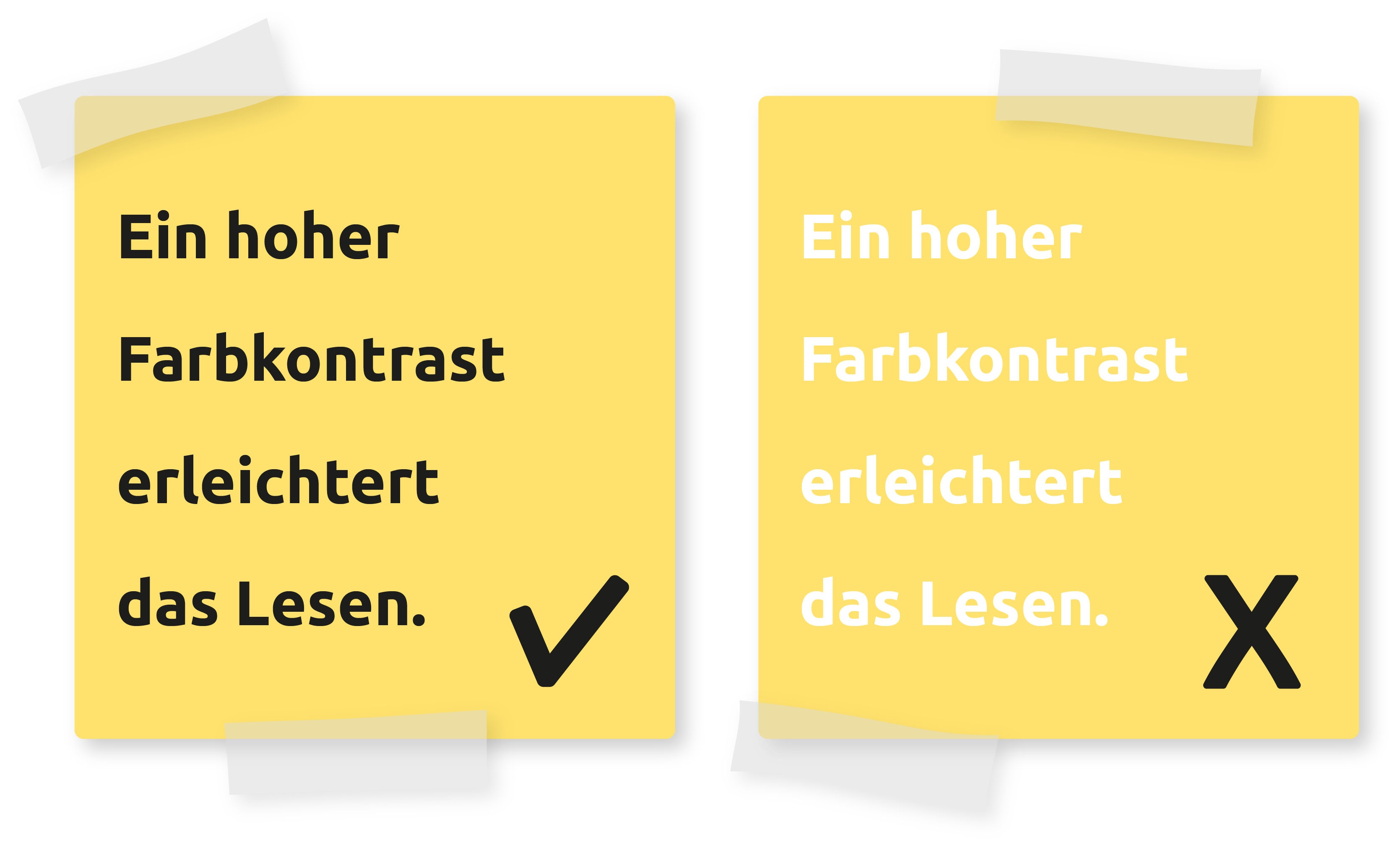

Kontrastprüfung

Kontrast ist wichtig. Wenn sich Hintergrundfarbe und Schriftfarbe zu sehr ähneln, wird das Lesen stark erschwert.

Mit Web-Tools kann getestet werden, ob der Kontrast zwischen Vordergrund, beziehungsweise Schriftfarbe, und Hintergrund ausreicht. Die Tools geben dabei einen Kontrastwert an, welcher nach den Web Content Accessibility Guidelines Version 2.1 Stufe AA mindestens 3:1 und nach Stufe AAA mindestens 4,5:1 erreichen muss.

Mögliche Tools sind:

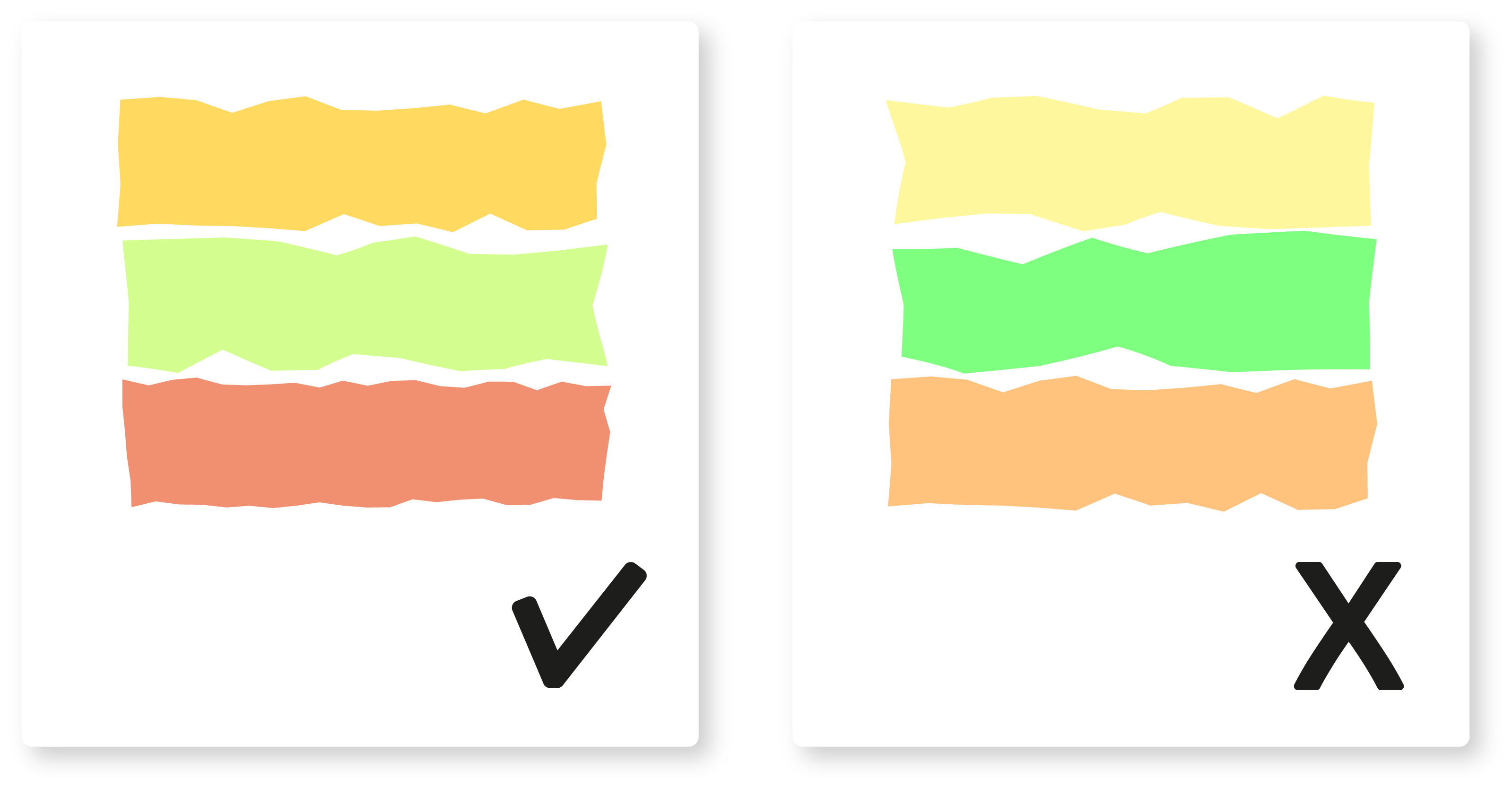

Barrierefreies Farbschemata

Menschen sehen Farben unterschiedlich. Einige Personen können Rot- und Grün-Töne nicht unterscheiden, andere haben Probleme mit Gelb und Blau. Manchen Personen sehen die Welt nur in einem Farbton, andere in Graustufen. Damit auch diese Menschen mediale Inhalte konsumieren und verstehen können, sollten Farbschemata immer auf Barrierefreiheit geprüft werden.

Ein mögliches Tool ist:

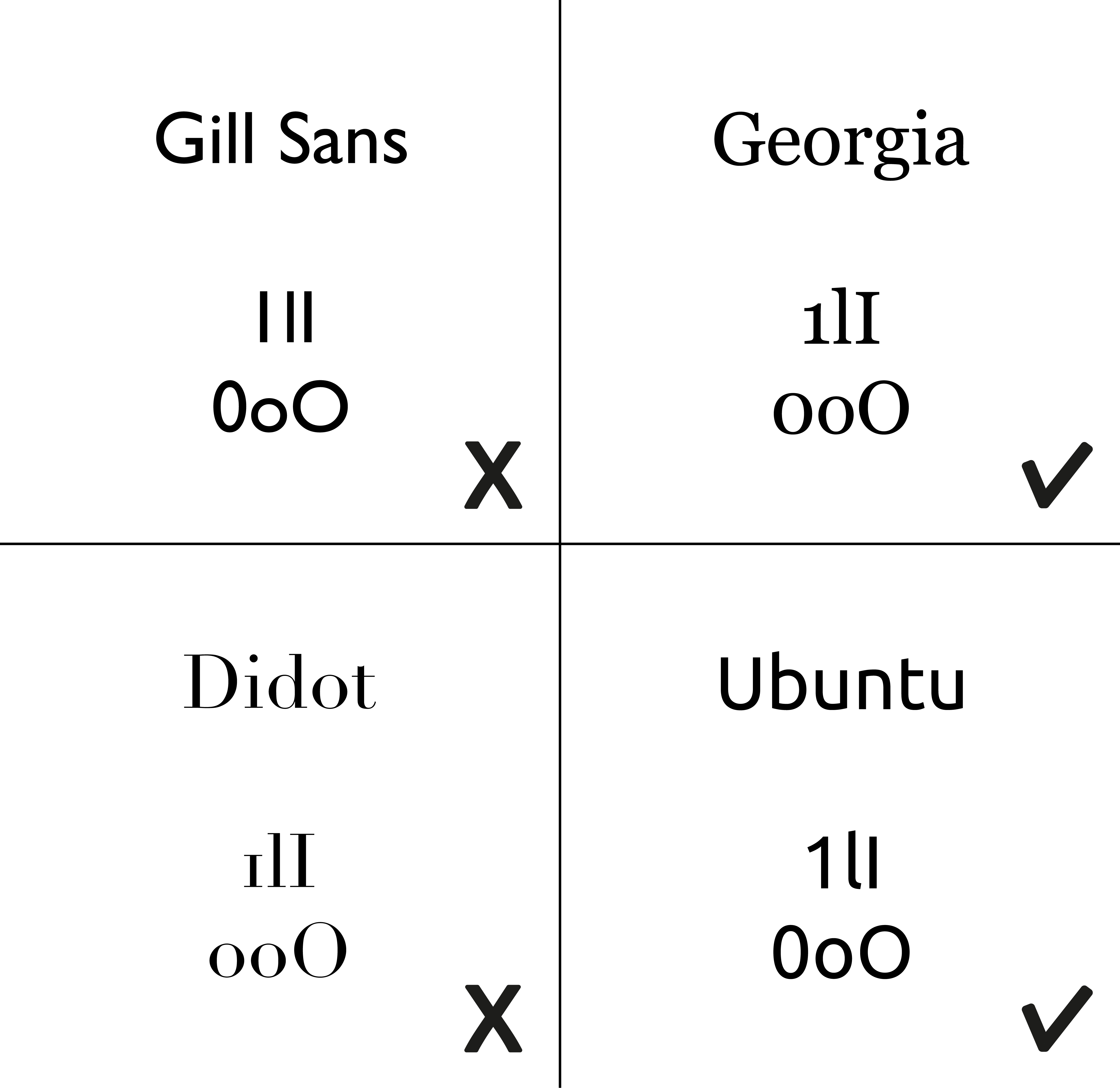

Barrierefreie Typografie

Viele Schriftarten sind schwer zu lesen und schließen deswegen Menschen aus. Leicht leserliche Schriften können an folgenden Punkten erkannt werden:

Eine barrierefreie Schriftart besitzt eine hohe x-Höhe der Kleinbuchstaben und einen ausgeglichenen Kontrast zwischen senkrechter und waagerechter Strichstärke. Waagerechte Striche werden breiter wahrgenommen als senkrechte Linien, weswegen dieselbe Strichstärke nicht zielführend ist. Buchstabenformen wie »1lI« und »0oO« sollten klar unterscheidbar sein.

Ein großer Zeichenabstand sowie eine deutlich erkennbare Oberlänge der Schrift sind ebenfalls wichtig. Auf einen geringen Crowding-Effekt sowie merkbare Schweife und Zweigungen sollte zusätzlich geachtet werden, um die Leserlichkeit zu garantieren. Barrierefreie Fonts weisen zudem deutliche Punzen, also große Innenflächen der Buchstaben, mit einer hohen Trennschärfe auf. Die Leserlichkeit wird weiter erhöht, wenn der Font mit einem Fußstrich bei der Ziffer 1 und einem Mediopunkt bei der Ziffer 0 arbeitet.

Barrierefreie Fonts sind beispielsweise:

Ubuntu

Calibri

Georgia

Neue Frutiger 1450

Alternativtext

Fotografien, Illustrationen, Grafiken und GIFs stellen für blinde oder sehbehinderte Menschen häufig eine Barriere dar. Diese kann leicht durch das Einpflegen von sogenanntem »Alternativtext« abgebaut werden. Dieser wird auf einigen Plattformen auch schlicht »ALT« oder »Bildbeschreibung« genannt.

Die Beschreibungen können mithilfe von Screenreadern linear wiedergegeben werden und dann auf eine Braillezeile übersetzt oder durch eine Sprachausgabe von dem Computer oder dem mobilen Gerät vorgelesen werden. So können blinde Menschen an visuellen Inhalten teilhaben.

Bei der Erstellung von Alternativtext sind grundsätzlich fünf Regeln zu beachten, die im Folgenden beschrieben werden:

Beschreibungen sollten möglichst prägnant, also so kurz wie möglich und ausführlich wie nötig geschrieben werden. Es muss sich nicht zwingend um vollständige Sätze handeln, sondern den Inhalt kurz und bündig präsentieren. Alternativtexte sind idealerweise maximal 80 bis 100 Zeichen lang. Sie bestehen also aus ein bis zwei Sätzen.

Relevant ist immer der Kontext. Dieser sollte stets beachtet werden, da sich durch ihn der notwendige Alternativtext verändert. Bei einigen Themen ist das gesamte Bild in jedem Detail relevant, bei anderen reicht eine kurze Beschreibung der gegebenen Szene, um den Zusammenhang zu erfassen. Die Frage nach dem Ziel der Abbildung gibt Anhaltspunkte. Prinzipiell sollte vom Vordergrund des Bildes in den Hintergrund beschrieben werden.

Dopplungen und schwierige Wörter vermeiden bildet den dritten Grundsatz für Alternativtexte. Screenreader sagen den Nutzer*innen, dass es sich um eine Abbildung handelt. Demnach muss eine Beschreibung nicht mit einleitenden Sätzen wie »Dieses Bild zeigt…« beginnen. Copyright-Informationen gehören ebenfalls nicht in einen Alternativtext. Bei Fremdwörtern, Anglizismen und allgemein schwierigen Wörtern sollten einfache Ersatzwörter verwendet werden, um die Verständlichkeit zu erhöhen.

Abbildungen sollten so objektiv wie möglich geschrieben werden. Persönliche Meinungen oder Interpretationen gilt es zu unterlassen. Wenn Text auf dem Bild zu sehen ist, sollte dieser wortgetreu im Alternativtext festgehalten werden und nicht zusammengefasst oder interpretiert werden.

Bei der Verwendung von Hashtags sollte jedes Wort mit einem Großbuchstaben beginnen. So können Screenreader das Hashtag problemlos vorlesen, ohne dass es als ein Wort erfasst wird. Bei der Nutzung von Emojis sollte beachtet werden, dass jeder einzelne Emoji von Screenreadern beschrieben wird. Daher sollten die Bildchen nicht in Massen hintereinander eingesetzt werden. Dies gilt nicht nur für Alternativtexte sondern für alle digitalen Texte.

Blindenschrift

Die Schrift der blinden Menschen ist Braille. Braille beruht auf einem Raster aus sechs Punkten, drei in der Höhe, zwei in der Breite. Je nach Buchstabe, Ziffer, Lautgruppe oder Zeichen werden ein oder mehrere Punkte in Papier oder anderes Material von hinten eingedrückt. So kann die Prägung von vorne mit den Fingern gelesen werden. Es entsteht die Möglichkeit, 64 verschiedene Zeichen zu prägen. Braille-Schrift nimmt sehr viel Platz ein, weswegen der Einsatz bedacht gewählt werden sollte. Manchmal reicht ein haptischer Hinweis auf einem QR-Code. Dieser kann gescannt werden und die digitalen Inhalte können von dem Mobiltelefon vorgelesen werden.

Um Braille zu nutzen bedarf es einer professionellen Übersetzung.